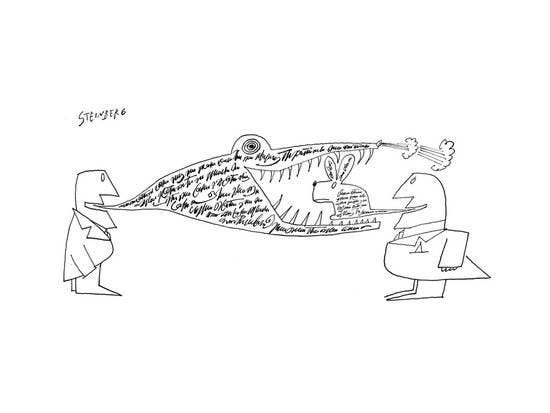

Илл.: Saul Steinberg

0

Десять лет оттрубил на свободе. Помню, как брали. Как вели по этапу, как в боинг сажали. Как место дали возле параши. Как миской звенели, как кока-колу соседи украли. Помню и дальше. Фудстемпы, пэйстабы, вертухай-супервайзор. Первый смог, первый сленг, первый рент, первый лиз, первый моргидж. И вот не заметил, как срок отмотал. От джинго до белла в благосло…вённых? Прощай, великий-могучий.

1

За годы скитаний, то есть роскоши общения с соотечественниками на народном эсперанто, я подзабыл язык, которым разговаривал Ленин. Неся тяготы и лишения, узнаешь, почем фунт («паунд!» – поправят пуристы английского) там, на далекой чужбине. То есть тут, хотя забугорье теперь как раз там, где родина с большой буквы, которую мы наконец потеряли.

Мой иностранный язык за годы изгнания сделал серьезный шаг, но куда-то вбок. А то и взад, как и предвидел все тот же Ленин (см. его работу «Две шаги налево, две шаги направо»). И это, как говорил наш ташкентский декан, весомый скачок. Неминуемый прогресс заметен уже на отдельных словах. В первые годы я всем лгал, что не улавливаю лишь отдельных слов, но общий смысл легко хватаю. Теперь, когда за мной уже не следят, открою тайну: только отдельные слова я и хватаю (кто выдумал этот собачий термин?). Можно даже сказать, урываю напряжением всех, известных и неизвестных анатомии, мускулов лица. Хотя и не сразу. Иногда понимание позавчерашнего слова приходит завтра. Иногда на сороковой день. Иногда, почти всегда, никогда.

Спасает общая смышленность. Буквально через неделю после пережитого слова у тебя может наступить просветление. Хотя вся фраза от столь внезапного понимания ее части становится только загадочнее. Хорошо, если слово короткое. Питаю слабость к таким словам, как «go». В американских фильмах про армию командир кричит уже и без того топочущим солдатам: «Go, go, go, go!» – и тут я весь сопереживание. Если завтра в поход и страну защищать от нашествия полиглотов придется не на словах, я буду ждать заветного «go!».

Память на звуки – вообще от бога. Самым ничтожным он ее подарил, к альтернативно одаренным же проявил равнодушие. Чтобы не сказать свинство. Не пугайтесь, я о боге английского языка, который еще хуже вашего. Теология не мой конек, но за богами посматриваю. И могу сказать, что даже мелкие этнические божества хотя бы через раз заботятся о своих несчастных народцах. Этот же – только и знает, что раскулачивать и отнимать последние слова. Вот почему в нужный момент даже их не хватает.

Слова и неопределенные артикли высыпаются из головы, как зерно из экспроприированных обозов. Помните продразверстку? К тому же местные тараторят, словно постоянно упражняются в скороговорках. К моменту выстреливания ими пятого слова из твоего мозга выпадает первое. Второго не было вообще, а третье слово, трассирующее, прошмыгивает неузнанным. Это же не память ребенка! Это мозг, набитый твердыней знаний, которые, как известно, сопротивляются памяти.

Слева, например, мой мозг распирает кряжистый квадрат гипотенузы. Справа – расстилается дырявая таблица Менделеева, которого здесь, кажется, зовут Гуингм Марконий. Сверху в моем мозгу висят огромные пылающие цифры: 1861. Это год отмены крепостного права, предмет первой необходимости для жизни в США. Каменный пол мозга устлан засаленной таблицей умножения авторства уже известного вам плодовитого Менделеева, он же Мендель. В глубине мозгового вещества, если, зажав нос, перешагнуть через мумию Хамураппи, вы услышите приветливый звон. Это трясущий кроной дуб зеленый. В центре мозгового храма покоится Архимед. Он почему-то в ванне. Причем не один. С Евклидом. Парятся. Не помню, кто этот второй, но его из ванны уже не выплеснуть: упирается. Кто-то из них периодически бегает голым по окрестностям.

И если такой вот крепко сбитый мозг образованного человека что-то чудом и расслышит, то сразу вцепится. Уволочет к себе в пещеру, запихнет в равнобедренный треугольник, зароет во глубине сибирских руд, прикует цепями к катету. Не выцепишь. При этом фундаментальные английские слова, вывезенные еще из Средней Азии, находятся в отменной сохранности. «Кто дежурный сегодня? Сотри с доски! Эй, на задней парте! Не разговаривай!» (пер. с англ. авт.)

Вот я и не разговариваю.

Но есть и подвижки. В супермаркетах в ответ на вопрос «Пластик ор пэйпер?» я уже не делаю вид, что понял всю глубину вопроса. Первый год я лишь покачивал бородой и горестно вздыхал, что мыслилось как универсальная реакция. Эхе-хе (мол), мил человек, да что ж тут скажешь? Мои покупки молча паковали.

Но вот однажды я подслушал, как приятель зычно ответил: «Боз!». Я своим псевдоуставшим голосом тоже произнес: «босплиз». Но продавец весь сморщился. «Вот-вот?» – говорит. «Бос-бос» – говорю. Все путем, мол. Неясно было, чем мой «бос» отличается от приятельского. Акцент у него такой, что даже меня коробит. И только через годы понял: чем наглее звучишь, тем понятнее для чуждого разума. И когда в следующий раз я гаркнул: «Пайперз!» – противная сторона в ужасе отшатнулась, но поняла. Это был успех. Я начал говорить. Года три выбрасывая ненужные пластиковые мешки, которые мне всучали с необъяснимым постоянством.

Но не буду вас пытать деталями. Тем паче, что с тех пор набрал немало. Запас слов уже таков, что хватило бы на целую общину. Гаитянскую, к примеру. Из свежеприехавших. Хожу по улицам уже при языке, имею массу обиходных выражений. Без идиом-то ни ногой. Правда, когда местные просят рассказать о жизненном пути, еще немного путаюсь с актом рождения. Никак не могу запомнить: «ай ворн борн» или просто «ай борндт»? Легче как-то сразу про смерть рассказать. Шагнуть, так сказать, в будущее.

Короче, сдвиг семимильный. Хотя и приходится еще порой избегать мест массового потребления английского языка. Например, кинотеатров: вечно потом кто-нибудь спросит, о чем фильм. Особенно мучительно, когда пошел с друзьями. В полумраке они обожают переглядываться насчет сюжета. Это нарушает твой покой. Ты должен ни с того ни с сего дружно с ними захохотать, хотя давно смотришь на надпись EXIT. Она, кстати, приятно мерцает в некоторых залах, причем для внимательного глаза всегда по-разному. В этом смысле лучшие фильмы идут в «Египетском». Там EXIT написано таким изысканным шрифтом (стилизация под клинопись?), что доставляет мне эстетическое наслаждение. Хотя две серии многовато. К тому же нынче созерцание надписи стоит 9 долларов. Раньше за точно такую горящую в темноте табличку брали всего лишь 6. Но в те годы я дешевизны искусства не ценил, и в кино ходил редко. Тогда из-за дефицита слов я чурался встреч с высоким. Кроме балета, в котором, танцуют, слава богам, без герундия, почти без мата и уж точно без невнятных монологов.

Страшнейшее же из искусств – это драматический театр. В кино хоть бывают погони с междометиями, и тогда я преисполняюсь равенства с заурядными зрителями. А в хорошем театре погони, увы, редкость. И кресла жуткие. Как стульчаки. Ни вытянуться, ни оттянуться. Патологическую болтливость актеров никто не пресекает. Они тут играют методом Станиславского («зе Метод» – от холопьего почтения с большой буквы). И тебе, сидючи в этом детском стульчаке, нужно в непредсказуемые моменты понимающе обмениваться вздернутым большим пальцем с друзьями-театралами. Или, не дай бог, с женщиной. Тогда придется и всхлипнуть вовремя. Или вдруг разбрызгаться счастливым смехом без малейших поводов. А где-то, наоборот, горько улыбнуться уголками губ – обычно скрытому намеку в неразборчивой фразе. И в следующий момент схватить эту женщину за руку. Потому что тебе страшно. Или ей. Ибо что-то там в седьмом акте, оказывается, напомнило нам нас. В итоге играть и вертеться в зале приходится больше, чем на сцене.

Плюс проклятый антракт с этим его буфетом. Если бы здесь говорили привычное «Пэйпер ор пластик?»… Но буфетчицы несут отсебятину, и мне приходится изображать рассеянность, чтобы повторили. А когда повторят – возвращаться в первобытную стадию задумчивости.

Сейчас-то я калач тертый, и буфетофобией не страдаю. Спасает врожденная склонность к подслушиванию. Как-то донеслось до меня сказанное соседом в ресторане: ай, говорит, гоу фор фиш. Выражение, конечно, то еще: иду за рыбой. Ну куда ты за ней идешь, если уже в ресторан пришел? Но официант одобрил, и я, с присущей мне быстрой реакцией и хорошим ухом, подхватил. Это стало моим. И с тех пор оно меня часто выручает. Если театр неизбежен и я не сумел убедить даму немедленно уйти еще до антракта («Издевательство над пьесой!»), но она, как рок, тащит меня к бездне буфетной стойки, то я, покачавшись там, как змея под дудку, говорю: «Ай гоу фор зис (пальцем), энд хи гоу фор зет (пальцем). Боз-боз». Если дама бледнеет, поправляюсь: «Щи, щи!». Обычно сходит с рук. А если возникает тень, срочно делаешь тонкое, с кривой ухмылкою, лицо: мол, пародийно издеваюсь над английским языком наших соотечественников. Дама расхохочется, оценит, буфетчица тоже, хотя и, сан оф э бич, даст что-то совершенно противное заказу, да еще навалит на десятерых, но ты, благодарно осклабившись, принимаешь, жизнерадостно давишься, исходишь подкостюмными потами, дама верит, что голоден и остроумен, а ночью тебя немного рвет, конечно. И говоришь себе: вот тебе урок за твой английский. Крайм унд Панишмент! Вот уже сколько лет произносишь эту фразу, сколько лет… А Германна все нет. То есть Инглиш’а. Немецкий как раз улучшается, причем сам по себе. Греческий, которого никогда не знал, подтянулся. Освежилась латынь… Видимо, вокруг много корней.

2

Но в панику впадать нельзя. Надо помнить, что мир не без добрых людей, которым хуже, чем тебе, и это большое утешение. Что ж. Пур, как говорится, консолэйшн. Скажем, крестьяне в Гватемале. Наверняка у них английского еще меньше, чем у меня, но ведь живут как-то, крутятся. Сводят концы с концами. Коровенка, то, сё. Всякий раз, как вспомню о гватемальских крестьянах (все чаще последние годы и отчего-то ночами) – то чуть не плачу: ну за что мне такое счастье?

Но перейдем к событию. Событие, кстати, – «эвент». Вы бы запоминали, пока читаете. Слово легкое, смахивает на эвенка. Вот как только обоих удержать? Эвенк на лыжи – и ищи свищи. Как я уже упоминал, слова как жизнь: бог дал, бог взял. Чаще взял. Все, что плохо лежало. И был таков. Теоклептомания.

Так вот решил и я забрать свое от жизни. А именно, домашнее кино. Чем славно домашнее – не нужно пышно реагировать. Сидишь себе в своей квартире, кроме сумерек, один, и совершенно откровенно ни шиша не понимаешь. Не надо таиться, притворяться, пускаться в постыдные трюки, делать брезгливое лицо. Сидишь в полном комфорте наедине с собой: идиот с идиотом. Это хорошо для языка. Глаза полны легального непонимания. Не понял слово – перекрутил, не понял – перекрутил. Потом опять. Пока, наконец, не понял, что все равно не понять. Поэтому если у земных людей фильм длится полтора часа, то у тебя средняя продолжительность картины часов пятнадцать. Об ту же цену. И тогда к утру, к примеру, уже смекаешь: комедия. Или все-таки триллер? В одном-двух местах тебе даже удается посмеяться с артистами (они обычно сами смеются в смешных местах). Испугаться труднее: ведь тебе важно, не что сделал преступник, а что он сказал. Да и когда он в тринадцатый раз по твоей указке метает топор, жертве перестаешь верить.

Название фильма «Пассажир 57» обещало как минимум 56 жертв. На обычной перекрутке одного из самых малодоступных фрагментов (понятно, что нецензурно, но все еще нечленораздельно), когда пассажир-57 антитеррорист Весли Снайпс в пятьдесят восьмой раз бросился на террориста Рэйна, раздался хруст. Хруст, которого не было ни на двадцатой пробе, ни на сороковой, ни на предыдущей. Неужели при каждом повторе происходит эволюция образа? И что-то случается между кадрами? Неужели мы со Снайпсом таки доломали Рэйна? Увы, мы доломали кассету. И меня обуял долгожданный ужас. Не такой, какой бывает при просмотре чужих бед в искусстве. Не благородный. А первозданный. Дикий. Американскую вещь сломал!

Остаток ночи я репетировал фразу, которую скажу мистеру или мэм. Главное, донести, что кассета треснула сама. Причем задолго до меня. Но как сказать «задолго»? Втемяшится такое незаменимое слово – вот хоть убей, а желаю сказать «задолго». Захотелось, конечно, изящной фразы. «Видите ли, мэм, задолго до…» Но если с мэм моя речь хотя бы имела начало, то с мистером получалась только мимика. К утру мозг, которому и днем-то нелегко, норовил сойти с дистанции и полежать в траве. Стоило сказать «мистер», как мозг выдавал готовое решение: «Твистер». А на «мэм» он уже реагировал как в детсаду строгого режима: «Кашу ем!». И почему-то: «Мама мыла Рама и Шама». И: «Римма пила». А если мудро отмолчаться? Это по Конституции. Но тогда припаяют штраф, а окажешь сопротивление – вообще загремишь. А там уж известно. Там тебя первым делом обидят представители прогрессивных меньшинств. Так в фильмах. Иди доказывай потом, что ты не мистер Твистер. Нет, только не это! Римма пила. Нужно, непременно нужно объясниться на родниково чистом английском! А он как назло весь вышел. Он всегда это делает в критические моменты. Так-то он у тебя есть, и пока не нужен — флюент. Как у мистера Твистера. Привяжется же, сволочь!

К семи утра организм, чуя беду, собрался. Как в предсмертном опыте, я мгновенно вспомнил все, слышанное в американском кино за годы. Во мне осели все три волшебных слова: прилагательное «f-n», сложное составное «motherf-r», ну и королевский глагол «f-k». Или это отглагольное? Приглагольное? От? Под? Глаголом, как говорится, жгу сердца людей. Как же сказать клерку, что я чист? Что мы со Снайпсом… Что Твистер… Что кассета была сломана задолго до моего рождения… Фраза «F-n cassette was f-d up, mother-r!» сложилась с удручающей быстротой. А не умнее ли атакующе пожаловаться на брак? Подбежать и крикнуть: «Хей! Мани’c бэк!» Но как впоследствии доказать посредством жестов, что это не ограбление? И тут второй раз пришла малодушная мысль: покинуть страну. Первый случился лет пять назад, когда назавтра должен был прийти американский сантехник, и я всю ночь думал, о чем с ним разговаривать.

А может, просто сказать на бритише: «Экскозми, сор, уот из зис?» – и они сообразят, что Твистер был инвалидом с детства. То есть Рэйн. Что не мы с Весли его так. Экскозми или сорри? Или отработанный вариант: «Ай бег май пардн?». А хорошо бы на безукоризненном: «Джентльмены, вы когда-нибудь встречали честных людей? Так вот я – ван оф зем». Но это ван оф зем, как горохом об землю, никак не произносилось благородно. Получалось слишком неслитно, оф пропало, и ван зем звучало как Ван Дамм. Или китайской фамилией. Мама мыла Вана. Римма пила.

Я долго одевался. Зачем-то мылся. Здесь важно выглядеть устрашающе. Подбирал цвета. Если, к примеру, ты честный человек, то не могут на тебе быть зеленые брюки. С другой стороны, именно зеленый цвет может вызвать в утонченной душе клерка приступ сочувствия. Римма… Могут накрыть все дело и полосатые носки. Тут лучше строгие, стальные: это цвет гнева. Словом, к самому открытию (чтобы видели оперативность доноса) версии в моей голове уже так перемешались с пьющей Риммой, неотвязным Твистером, выученной легендой и крохами правды, что я приближался к зданию с обреченной фразой: «Кассету сломали Римма и мистер Твистер, кассету сломали Римма…».

И что? У самой стойки этот прилипчивый, как нищая муха, миллионер, этот персонаж, кажется, Исаака Маршаака, так впился в голову, что отогнать его отняло последние умственные силы. Не говоря о Римме, продолжающей пить. В результате из заготовленной получасовой речи удалось выдохнуть лишь привычное: «Э…».

3

Паренек взглянул на кассету и сказал: «Простите нас, сэр, мы вернем деньги на вашу кредитную карточку».

По дороге домой я, вы не поверите, пел. Без акцента. Ибо случился, наконец, перелом, и язык в меня вселился. И уже поселился навек. Я пел: «Гад блесс тебя, America, гад блесс тебя и нас...»

(2002)

Прочла не раз и не два, смеялась при каждом прочтении. Отменный рассказ.

... написанный с акцентом